하루키를 처음 만난 건, 군시절이다. 난 GOP에서 일병으로 복무하고 있었다. 하루키 소설에 등장하는 인물들은 고독하고, 무기력하고, 수동적이며, 비현실적이다 - 이것들은 군인들의 특징이기도 하다. 그래서였을까, 하루키의 이야기들은 군인들에게 독특한 색깔을 부여하고, 기묘한 공감대를 느끼게 하기에 충분하다. GOP에서 근무하는 일병에게 교묘하고 정교하게 묘사된 섹스 장면은 맥심 잡지보다 더 자극적이었다. 마라톤을 뛰며 절실하게 상상하는 맥주 만큼이나, 먼지 쌓인 턴테이블에서 바늘이 닿는 순간 흘러나오는 색소폰 소리 만큼이나 도발적이다.

하루키는 스토리 보다는 스타일을 중시하는 작가다. 난 그 스타일을 메타포라고 생각한다. 무엇을 이야기하느냐(What)보다 어떻게 이야기하느냐(How)가 더 중요한 것이다. 그의 스토리는 사실 별 내용이 없다. 스토리에 대해서 깊게 생각할 것도 없다. 등장인물도 극소수다. 소설을 읽을 때 등장인물이 많으면 피곤하다. 하루키 소설은 이러한 복잡함을 최소화한 간결한 구조를 가지고 있다.

특별한 직업 없이 빈둥거리는 남자 주인공은 맥주를 마시거나 고양이와 놀고, 재즈를 들으며 쓸데없는 생각에 잠긴다. 운이 좋으면 별로 좋아하지도 않는 여자와 섹스를 하기도 하고, 공통적으로 삶의 허무함을 느낀다. - 어쩌면 자대배치가 필요한 친구들의 이야기인지도 모른다. 단조롭고 반복되는 일상을 그만의 독특한 메타포로 표현하는 그의 스타일은 마치 몸보다는 옷이, 생얼보다는 화장발이 더 중요하게 느껴지는 것과 비슷하다. 그의 소설에 자주 등장하는 고양이, 맥주, 생선 요리, 재즈 음악 등의 소재 역시 단조롭고 반복적이다. 그는 변함없이 자신만의 스타일을 고수한다. 사람들은 변치 않는 스타일을 클래식이라고 한다. 하루키는 본인의 취향을, 그만의 스타일을 하나의 클래식으로 구축했다.

하지만 군 제대 후, 난 그 클래식을 버렸다. 그의 소설의 인물들은 돈 걱정, 미래 걱정, 취업 걱정, 현실적인 고민 같은 건 하지 않는다. 무언가를 이루겠다는 야망이나 꿈 같은 것도 없이, 그저 현재 있는 이곳이 아닌 다른 어딘가로 떠나고 싶어 할 뿐이었다. 대학교 3학년 때, 나는 하루키를 나의 삶을 무기력하게 만드는 마약, 하루를 습하고 나른하고 공허하게 만드는 대마초, 쓸모없고 외로운 염소 울음소리 같은 존재라고 규정했다. - 세상이라는 거대한 바다에서 모두가 섬세한 지느러미로 헤엄치는 동안 나만 둔탁한 지느러미로 따라가지 못하는 듯한 기분, 이 세상에서 나만 이상하고 기묘한 존재처럼 느껴지는 이질감, 하루키를 좋아한다고 말하는 순간 나 역시 불건전한 청년이 될 것 같은 불안감 때문에 나는 그의 작품을 멀리했다.

"참으로 불건전한 것을 다루기 위해서는 사람들은 되도록 건강하지 않으면 안 된다. 그것이 나의 행동 목표이다.

다시 말하면 불건전한 영혼은 또 건전한 육체를 필요로 하는 까닭이다. 건강한 것과 건강하지 못한 것은 결코 대극점에 위치하고 있는 것이 아니다. 대립하고 있는 것도 아니다. 건강한 것과 건강하지 못한 것들은 서로를 보완하고, 어떤 경우에는 서로를 자연스럽게 감싸 안을 수 있는 것이다."

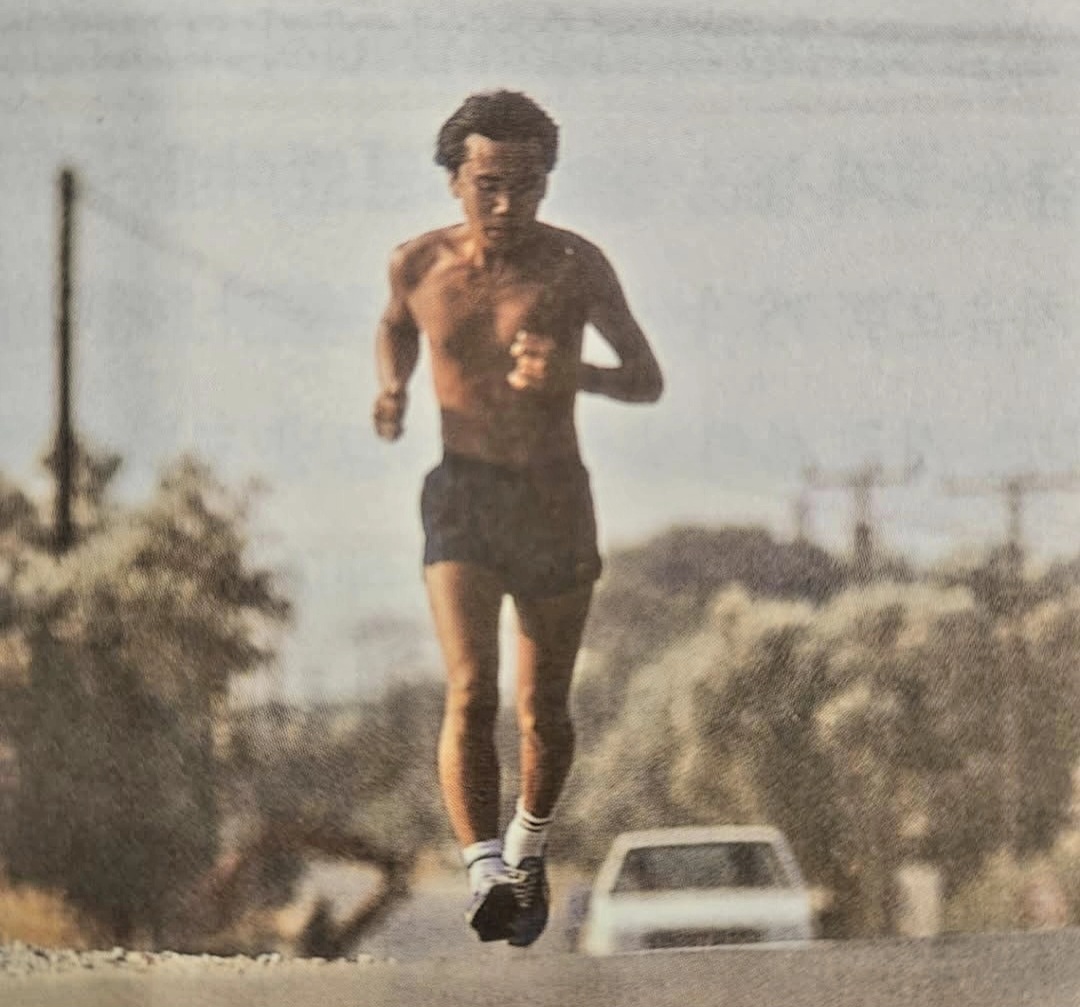

20년은 된 거 같다. 오랜만이다, 하루키. 이 책은 하루키가 '지어낸 허구'의 이야기가 아니라, 그가 '경험한 실제'의 삶에 이야기다. 이 책에 등장하는 하루키의 실제 삶은 배신감이 들 정도로 목표지향적이고 의지적이다. 하루키의 실제 삶은 GOP의 군인처럼 고독하지도, 무기력하지도, 수동적이지도, 비현실적이지도 않다. 마라톤이나 트라이애슬론을 경험한 사람이라면 안다. 그것은 웬만한 의지로는 불가능하다는 것을. 카프카의 가출처럼 우연히 발생하는 성질의 것이 결코 아니다. 하루키의 만들어낸 '허구'와 하루키가 경험하는 '실제' 삶은, 그의 메타포를 빌리자면, 마치 서로 다른 방향으로 회전하는 회전목마 같다. 하루키는 컴퓨터도 용도에 따라 나눠 쓴다고 한다. 소설을 쓸 때만 Mac을 쓰고, 다른 업무를 볼때는 Vaio를 사용한다고 한다. 만약 플라톤이 살아 있었다면, 연말에 '올해의 이데아상' 같은 것을 수여했을지도 모른다. 하루키의 허구의 세상과 실제 삶의 이분법적인 분리는 배신감이 느껴지기도 했지만, 동시에 위안을 주기도 했다.

버스나 지하철에서 하루키가 쓴 소설들을 읽으면서, 하루키는 왜 이런 이야기를 만들었을까, 이 사람은 도대체 어떤 삶을 살고 있을까, 생각하곤 했다. 이 책은 그러한 과거의 궁금증들에 대한 일말의 힌트이기도 했다.

"주어진 한계 속에서 조금이라도 효과적으로 자기를 연소 시켜 가는 일,

그것이 달리기의 본질이며, 그것은 또 사는 것의 메타포이기도 하다."

하루키 역시 '보통'의 삶을 살아가고 있다는 '사실'이 나에게 위로를 주었다. 그 역시 결혼했고, 요식업을 하기도 했고, 나이가 들면서 느끼는 한계를 경험하고, 그 한계에서 전력을 기울이고, 부지런히 빈틈없이 단련하고자 하는 마음가짐 - 무라카미 하루키 역시 보통의, 그리고 최선의 삶을 살아가고 있는 현실의 사람이라는 사실은, 오랫동안 찾지 못했던 잃어버린 퍼즐 조각을 문득 발견했을 때처럼, 왠지 모르게 마음의 빈 곳이 채워지는 듯한 안도감을 느끼게 했다.

"빵 가게의 리얼리티는 빵 속에 존재하는 것이지, 밀가루 속에 있는 것이 아니다."

하루키의 리얼리티는 하루키의 삶 속에 존재하는 것이지, 소설 속에 존재하는 것은 아니다.

https://mubnoos.tistory.com/6013

https://mubnoos.tistory.com/6014