‘눕삶’의 기억과 고립의 기록 - 여성 고립 청년이 들려주는 여성 고립 청년 이야기

비경제 활동 인구 중 ‘쉬었음’이라고 답한 20대 38만 4000명(2023년 8월 기준, 통계청 국가통계포털), 6개월 넘게 사회에서 고립돼 집에만 머문 ‘고립 청년’ 53만 8000명(2021년 기준, 한국보건사회연구원). 집 밖에 안 나가고 누워만 지내는 청년들이 있다. 일본은 ‘히키코모리’를 경계하고, 중국은 ‘탕핑족’을 염려하고, 한국은 고립 청년을 찾기 시작한다. 진학, 취업, 연애, 결혼, 출산이라는 정상 경로를 이탈해 누워서 무기력한 일상을 보내는 청년들, 특히 여성 고립 청년들은 젠더 차별과 무한 경쟁, 사회적 배제에 겹겹으로 둘러싸인 채 사회적 죽음을 넘어 물리적 죽음으로 내몰리고 있다.

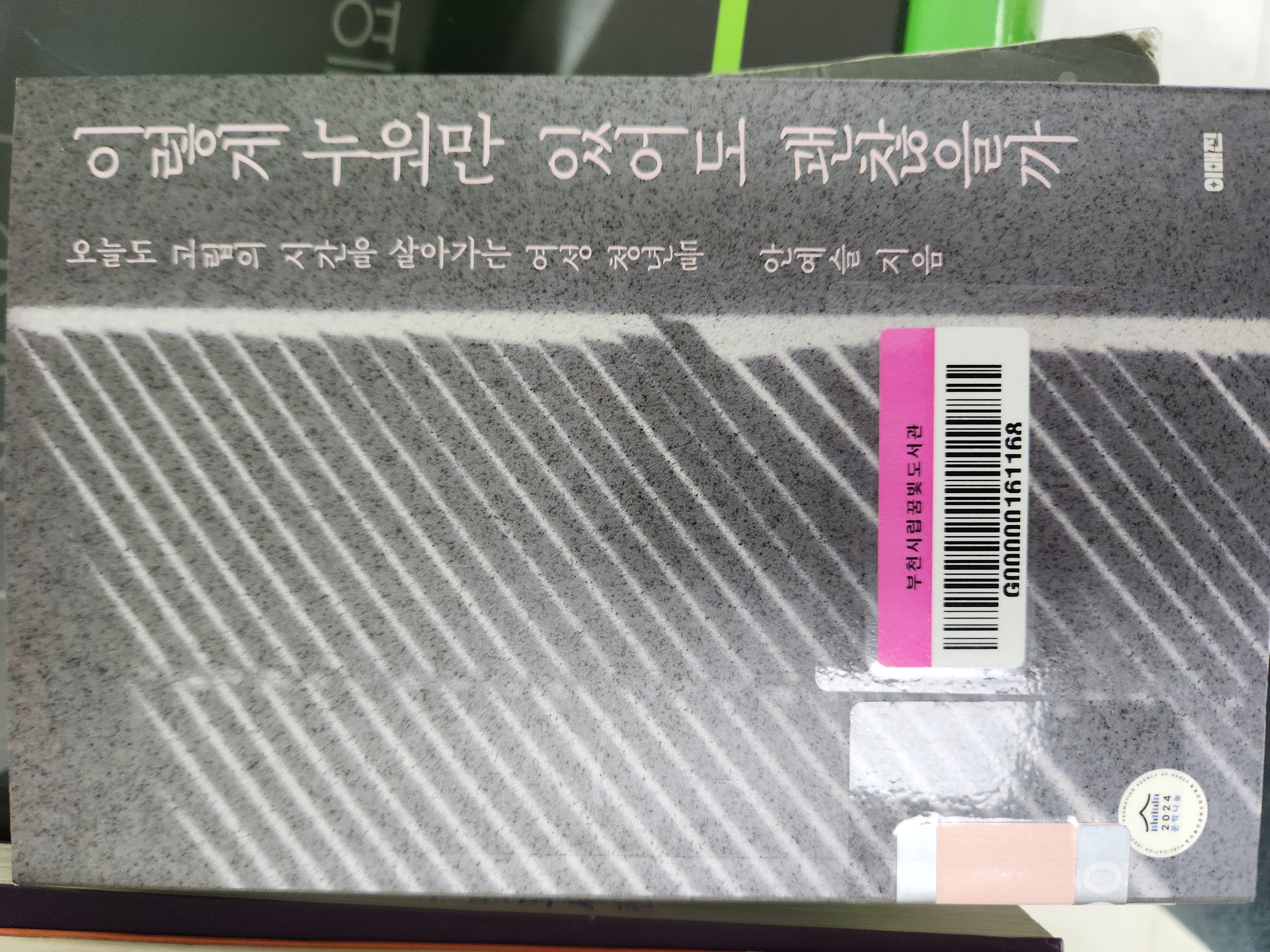

만 33세가 될 때까지 고립을 두 번 겪은 저자 안예슬은 고립 청년 지원 기관에서 일한 고립 청년 당사자다. 고립 청년을 발굴하고 지원할 때는 자기처럼 직장 다니고 가족 있는 대학원생 연구자도 고립 청년이 될 줄은 몰랐다. 고립 청년이 된 뒤에야 누구나 번아웃을 겪거나 무기력하게 고립될 수 있으며 고립을 벗어나려면 사회적 관계와 적절한 지원이 절실하다는 사실을 알았다. 그런 마음으로 《이렇게 누워만 있어도 괜찮을까》를 썼다. 실업, 우울증, 퇴사, 빈곤, 섭식 장애, 불안정 노동, 중독, 자살 충동까지 직접 경험한 ‘눕삶’의 기억과 여성 고립 청년 10명이 들려준 고립의 기록을 엮어 한 줄 한 줄 써 내려갔고, 사회가 강요하는 ‘정상 경로’에서 이탈한 여성 고립 청년들의 무기력한 삶 속에 숨겨진 다양한 서사로 여백을 채웠다. 또한 ‘고립을 구성하는 5대 요소’라는 도식을 통해 개인적 고립을 사회적으로 해결할 실마리를 제안했다. 고립을 견디는 시간은 개인적이지만 고립에 접어드는 과정은 사회적이기 때문이다.

1부 고립

• 우리는 모두 일이 없는 공백기에 고립을 경험했다. 그렇지만 고립보다 우리에게 익숙한 단어는 단기 일자리다. 계약직, 비정규직, 요즘에는 프리랜서라 불리는 모호한 일자리가 소득과 업무의 공백을 만든다. 이 공백이 고립으로 이어진다. 그전에 고립을 경험한 이들은 앞으로 고립이 반복될 상황을 염려해 자기만의 대비책을 세우기도한다. 반면 자원이 부족하거나 고립이 익숙하지 않은 이들은 별다른 대비책이 없어서 다시 고립될 가능성이 크다. 일의 공백은 고립에 밀접하게 연결돼 있지만 그렇다고 공백이 고립을 불러오는 절대적 원인이라고 볼 수는 없다. 고립은 매우 느리게 시작된다. 오랫동안 쌓인 상처와 그 상처가 덧나면서 굳어진 습관 때문에 고립되기도 하고, 충격적인 사건이나 질병 탓에 고립이 시작되기도 한다.

• 여성 청년 대부분이 불안정 노동을 경험한다.

• 여성에게 줄어든 체중, 곧 날씬한 몸이란 평생에 걸쳐 암암리에 또는 혹독하게 강요된 이상이다. 뭔 짓을 해서라도 뺴야 하는 죄가 살이다.

• 식사는 고립을 경험하는 거의 모든 나이와 성별이 공통으로 겪는 문제다.

2부 기억

• 관계는 교환이다. 그래서 나는 아무것도 줄 필요가 없는, 대답 없는 영상 속 세상에 연결됐다.

• 우리 시대에는 돈이 가장 중요하고 돈이 없다는 사실은 때로 아주 개인적인 일로 치부된다. 같은 조건에서도 아무개는 열심히 살았다는 흔한 말 속에는 너는 열심히 안 한 사람이니 지금 겪는 삶이 당연하다는 뜻이 숨어 있다. 성공 신화에 눈과 귀가 몰리는 현상은 어떤 조건이 주어진 누구라도 열심히 살면 다 잘된다는 눈 감은 낙관론을 배경으로 한다.

3부 관계

• 결혼이라는 흔힌 단어 속에서 펼쳐지는 개인의 서사는 단순하지 않다.

• 결혼은 계급적 현상이기도 하다.

• 고립을 구성하는 5대 요소

1. 가족의 사회경제적 지위

2. 지지 관계

3. 학력

4. 나이

5. 직업적 안정성 또는 소득